Recuerdo que parte de la relación que tenía con mi abuelo se construyó en torno a las cartas. Pasamos muchos ratos jugando al cinquillo, la brisca o el tute. El tute siempre había sido el rey de entre todos ellos, siempre jugado sobre un tapete verde.

Había otro juego que, en edad infantil, nunca entendí la razón por la que gustaba a los adultos. El Solitario.

Me parecía soberanamente aburrido y no acababa de verle ningún sentido.

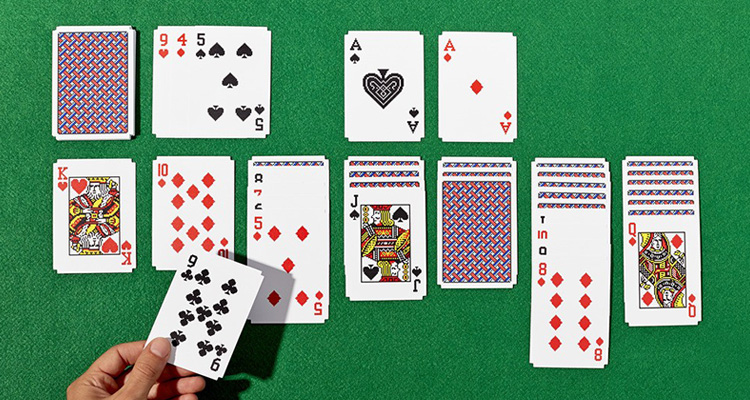

Ya sabéis de que va, las reglas son sencillas: Se trata de crear cuatro columnas de cartas (una por cada palo) de manera ascendente, desde el As hasta el Rey. La diversión está en doblegarse a la aleatoriedad de las cartas que van saliendo del mazo, debidamente mezcladas, existiendo la posibilidad de no ganar, algo cuanto menos curioso tratándose de un juego sin oponentes.

Pues este sencillo, y por entonces odioso, juego ocupaba muchas horas a mi abuelo. Podía invertir infinidad de horas, aunque yo no lo comprendiese. Tengo grabado en la memoria como se ofuscaba cuando no conseguía completar un juego y su cara de satisfacción cuando dio con la tecla para ganar todas las partidas. Así la baraja quedaba «bien colocadita para la siguiente vez”, me decía sonriente.

Nunca más le volví a ver perder una sola partida, de hecho a mí más que un juego ya me parecía como si solo estuviese colocando las cartas. Daba la sensación de que había perdido la gracia, como si se hubiera quedado sin Solitario.

Ya en edad adulta, o al menos lo suficiente como para acordarme y comprender y valorar aquel juego, me di cuenta de que mi abuelo me había tomado el pelo con el Solitario. Técnicamente era imposible ganar todas las partidas, dado que dependía del azar.

Mi abuelo se había dedicado a hacer trampas y engañarme durante todo ese tiempo. Bueno, más bien se había trampeado a sí mismo, el propio nombre “Solitario” ya lo indicaba.

La verdad es que esa estrategia utilizada por mi abuelo era una muestra excepcional de cierta parte de la realidad, del funcionamiento de la sociedad y del ser humano.

En realidad cometer actos negativos tiene una importancia relativa. No es tan grave robar un paquete de chicles, hacer trampas a las cartas o contar una mentira. Lo realmente negativo es cuando, probablemente sin darnos cuenta, nos autoenviamos el mensaje de que lo hecho no es tan malo. Nos justificamos y autoconvencemos de que está bien hecho, acudiendo a sinuosas argumentaciones que ayuden a no atragantarse con la saliva de la culpabilidad.

Trazamos una raya en la arena que prometemos no pasar… hasta que la pasamos. Entonces movemos dicha línea o simplemente la obviamos, con el riesgo de entrar en una “pendiente resbaladiza” de difícil marcha atrás. La inercia nos va arrastrando a actos cada vez peores, pudiendo acabar en una sima que habíamos descartado en un principio.

Por eso la gente se escandaliza cuando ve en la TV que X persona ha robado millones de Euros de las arcas públicas o que alguien ha estafado a cientos de personas. Esos escandalizados solo advierten ese trecho, el contraste entre lo correcto y la más absoluta bajeza. De lo que no se dan cuenta es de la pendiente, de la inercia, del autoengaño que te embruja y del que cualquiera de nosotros podríamos ser víctimas.

Es como entrar en una habitación con mal olor. Lo percibimos hasta que nos acostumbramos. Y nos olvidamos de él hasta que alguien nos lo recuerda o tenemos que salir (tomar perspectiva) y volver a entrar.

Creo que los principios son nuestra raya en la arena, la que nos recuerda donde nos encontramos, dándonos una referencia subjetiva del lugar en el que estamos y en el que supuestamente deberíamos estar.

Lo importante es ser consciente de cada paso que damos, para evitar quedarnos sin objetivos, sin principios, sin razón para continuar, sin Solitario al que jugar.

Solo se ignoran dos cosas: las que no son importantes y las que se desearía que no lo fueran… y desear nunca funciona.